旬の果物を食べよう!美味しさと健康を叶える1日200g

果物は古くからデザートとして親しまれ、その甘さや風味で私たちの食生活に彩りを加えてきました。近年、様々な研究が進み健康維持に役立つ食品として注目されています。特に旬の果物は、その時期に最も美味しく栄養豊富で、自然の恵みを感じさせてくれます。

この記事では、果物の基本情報、栄養、旬や選び方など、幅広く紹介します。

果物とは

農林水産省では、概ね2年以上栽培する草本植物、及び木本植物であって果実を食用とするものを「果樹」として取り扱います。従って、メロンやイチゴ、スイカ(いずれも一年生草本植物)などは野菜とされています。

この分類は栽培特性に基づくもので、農林水産省の適切な支援策や、効率的な生産と経営の安定化につなげるためのものです。そのため、メロンやイチゴ、スイカを果物とすることは、間違いではありません。そのほうが消費者や市場にとっては便利であり、実際の流通や消費においても利点があるため、一般的には果物に分類されています。

果物の栄養

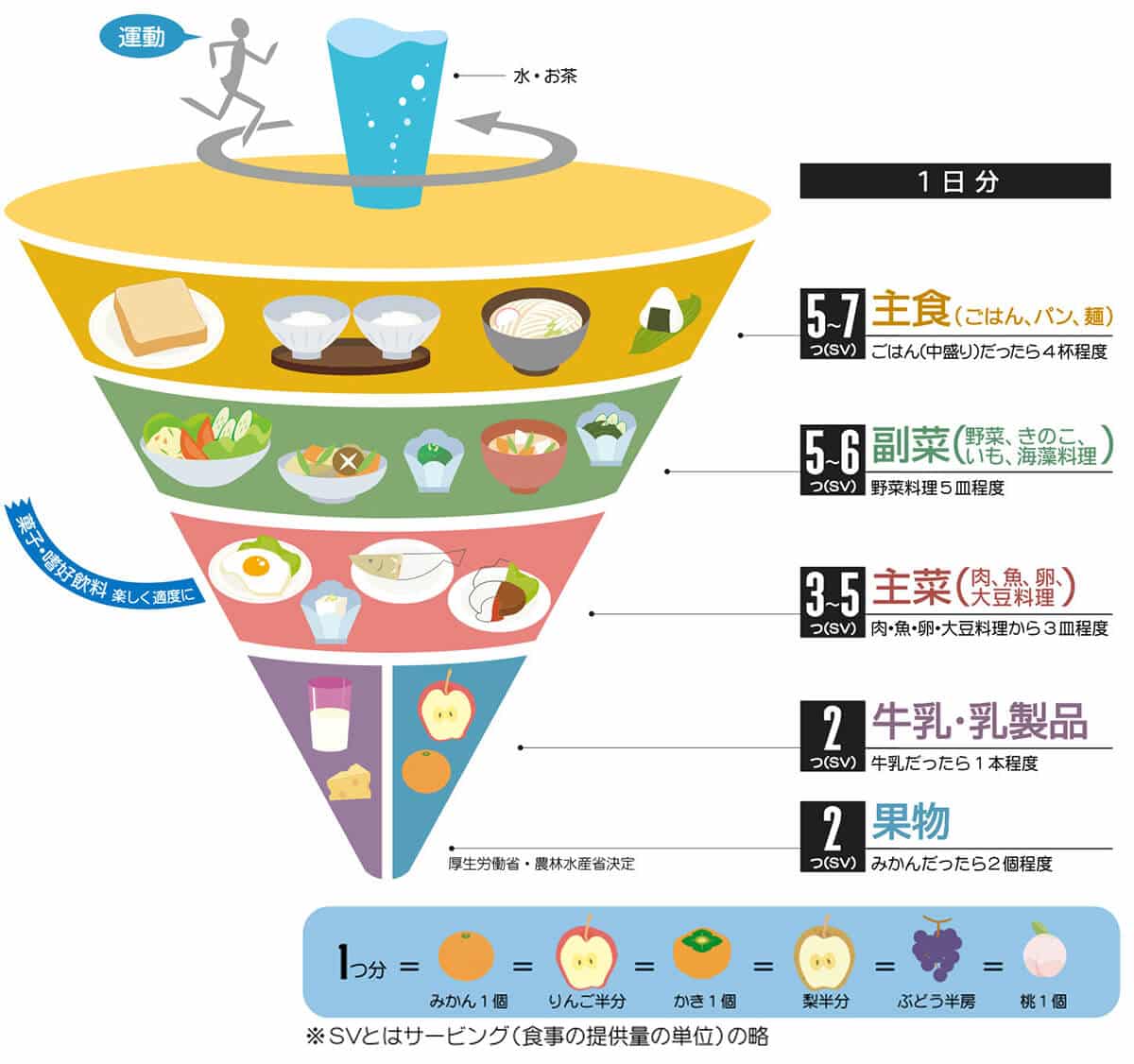

厚生労働省と農林水産省により、1日に何をどれだけ食べたらよいかを、わかりやすいイラストで示した食事バランスガイドが策定されています。この食事バランスガイドに沿った食事をしている人ほど、健康を損なうリスクが低いことが明らかとなっています。

※出典 農林水産省:果物と健康 2P(https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/attach/pdf/iyfv-53.pdf)を加工して作成

食事バランスガイド

バランスの取れた食事を考える際、多くの人は主菜(肉、魚、卵、大豆製品など)、副菜(野菜、きのこ、海藻類など)、主食(米、パンなど)の組み合わせに注目しがちです。しかし、果物もまた食事の重要な構成要素です。

果物は、各種のビタミンをはじめ、ミネラル、食物繊維の重要な摂取源です。その他、抗酸化作用をもつポリフェノールやカロテノイドなどの成分も含まれています。

食事バランスガイドでは、1日に摂る果物のおよその量として200g(可食部)としており、みかんの場合、2個程度に相当します。

※出典 農林水産省:果物と健康(https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/attach/pdf/iyfv-53.pdf)を加工して作成

「果物は太る」「果糖は良くない」は誤解

果物は甘いため、糖分が多く高エネルギーというイメージから、果物を食べると太ると思われていたり、果糖に関するネガティブな情報も見かけます。しかし、それは短絡的な捉え方であり誤解と言えます。

果物に含まれる糖分は、主にしょ糖、ぶどう糖、果糖の3種類です。しょ糖は消化の過程でぶどう糖と果糖に分解されるので、結果的に果物を食べると、ぶどう糖と果糖を摂取することになります。

このうち、ぶどう糖は血液中を循環し、エネルギーとして利用された後、余ったぶどう糖は肝臓や筋肉にグリコーゲン(体内で糖を貯める物質)として蓄えられます。一方、果糖は脂肪に変化しやすく、過剰に摂取すると脂肪組織に蓄積されます。

これが「果物は太る」「果糖は良くない」といった誤解につながっている可能性があります。適度な果物摂取量であれば、過度に心配する必要はありません。果物によりますが、一般的に果物200gに含まれる果糖は10~20 g程度です。一方で、果糖が健康にマイナスの影響を与え始める摂取量は50g/日と報告されています。

※出典 農林水産省:果実が好きになるパンフレット (https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/attach/pdf/iyfv-57.pdf)3Pを加工して作成

果糖ブドウ糖液糖とは?

「果糖は良くない」という誤解の原因のひとつとして、果糖ブドウ糖液糖が考えられます。

果糖ブドウ糖液糖は、ブドウ糖と果糖が混ざった液体です。果糖含有率50%以上90%未満のものを果糖ブドウ糖液糖と呼びます。ちなみに果糖含有率50%未満のものはブドウ糖果糖液糖と呼び、果糖含有率によって名前の順序が変わります。これら液糖の主な原料はとうもろこしやじゃがいもなどに含まれるでん粉で、清涼飲料水、乳製品、調味料、お酒など、様々な食品に使われています。

果糖ブドウ糖液糖は、低温でも甘みが強いという特性があるため、特に清涼飲料で多く使われています。清涼飲料は手軽で安価であるため過剰摂取につながりやすく、果糖は良くないという誤解につながっている可能性があります。

同じ果糖でも、清涼飲料水から果糖ブドウ糖液糖を摂取する場合と、生の果物から果糖を摂取する場合ではとは、果糖摂取量やその他の栄養素の面において異なります。

生の果物を一食分(200g)食べる場合には、果糖と同時にビタミン、ミネラル、食物繊維など、他の栄養素も同時に摂取することができます。さらに、果物一食分(200 g)に含まれる果糖は10~20g程度で健康を害すほどでありません。一方、果糖ブドウ糖液糖が使用されている清涼飲料水は、果物より果糖含有量が高くなりがちで、果糖の過剰摂取やカロリー過多を引き起こしやすくなります。

いずれにしても、問題は過剰摂取であり、全体のバランスを考えることが大切です。

※出典

農林水産省:果実が好きになるパンフレット(https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/attach/pdf/iyfv-57.pdf)

異性化糖をめぐる状況について(https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/kansho/iseikato/attach/pdf/iseikato-1.pdf)

を加工して作成

意外に少ない果物のカロリー

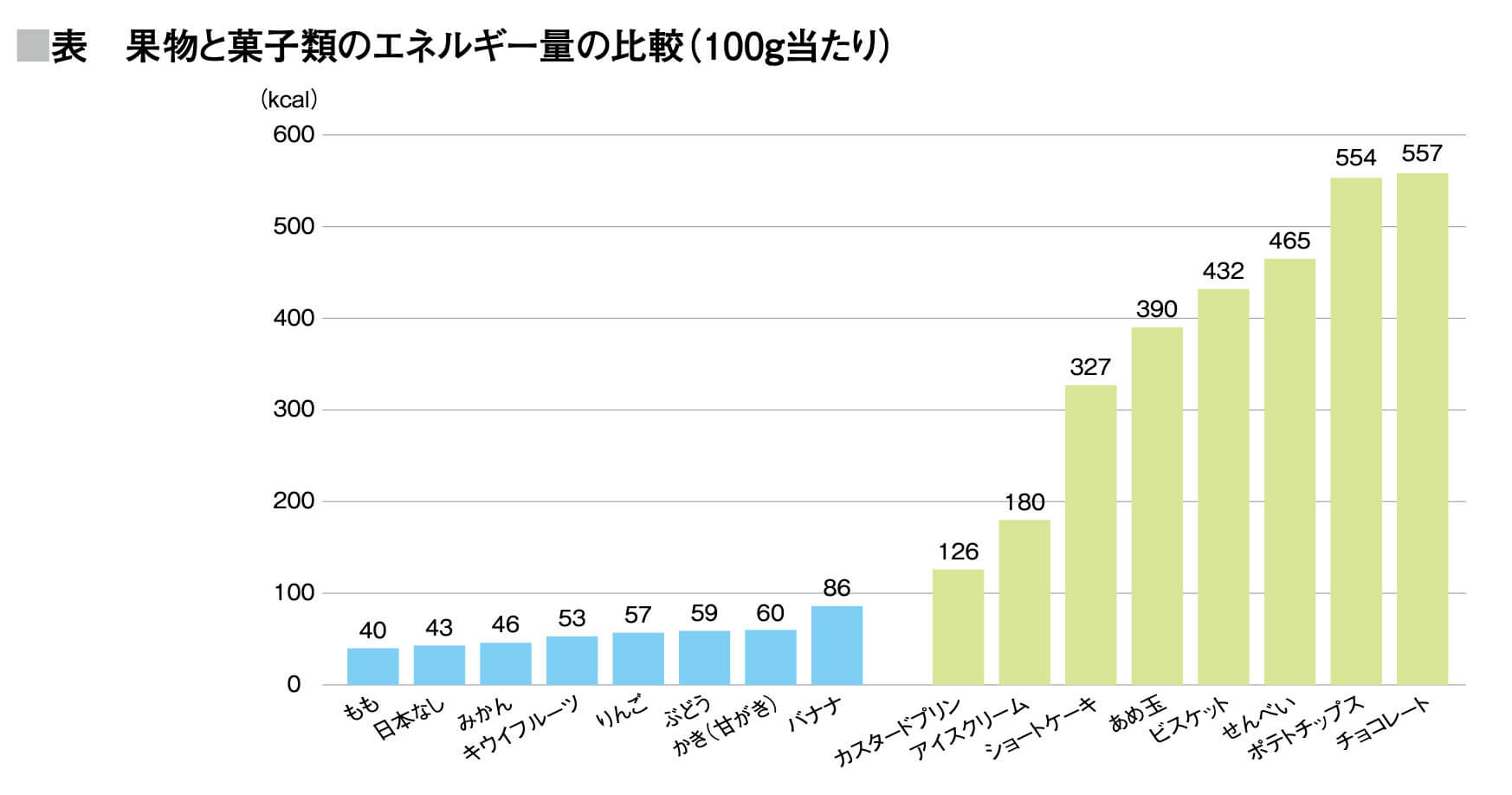

果物は菓子類と比べると、ずっとカロリーが低くヘルシーです。同じ100gを食べる場合を比較すると、果物は大幅にカロリーが低く、果物だからといって太るわけではありません。

また、菓子類の多くは、炭水化物、脂質、糖分、塩分などが中心であり、ビタミン類、ミネラル類、食物繊維はほとんど含まれていません。特に子どものおやつは、菓子類を断つのが難しい場合もありますが、半分を果物に変えるなど、少しでも菓子類を減らす工夫が推奨されます。

※出典 農林水産省:果物と健康7P(https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/attach/pdf/iyfv-53.pdf)を加工して作成

果物の旬

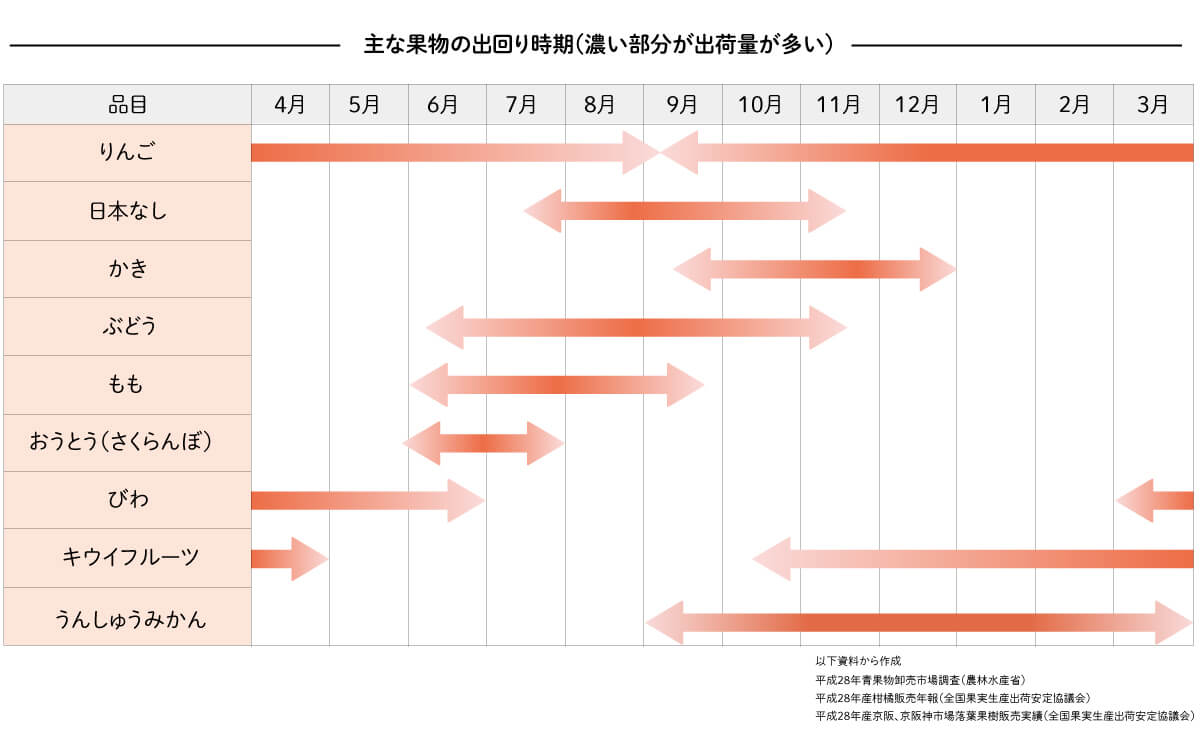

果物の出回り時期は、ハウス栽培や早生品種の普及により長期化していますが、それでも野菜類に比べると品目ごとの旬を感じることができ、季節感のある食材と言えます。

また、果物の香りがもたらす心地よい安らぎや、果物を口にした時のみずみずしい食感など、旬の時期ならではの味わいは格別です。以下は主な果物の旬の目安です。

※出典 農林水産省:果物と健康(https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/attach/pdf/iyfv-53.pdf)22P図を加工して作成

りんごについては品種により旬が異なるため、年間を通して旬の時期があります。

いちごの旬は露地栽培では春(4〜5月)ですが、現在は露地栽培が少なくなっています。流通しているいちごの多くはハウス栽培で、冬から春(12〜5月頃)にかけて多く出回ります。夏場はハウス栽培でも生産が難しく、流通量が少なくなります。

果物の豆知識

みかんをたくさん食べると、なぜ肌が黄色くなる?

みかんのオレンジ色のもとになっているのは、カロテノイドという抗酸化作用がある身体に良い成分です。みかんをたくさん食べると、体内にカロテノイドがたまり肌が黄色っぽく見えることがありますが、食べすぎに注意して食事を調整すれば自然に元の肌色に戻るため心配する必要はありません。

りんごの皮をむいてしばらくすると色が変わる理由

りんごにはポリフェノールという成分が多く含まれています。皮をむくと細胞が傷つき、ポリフェノールが空気中の酸素と結びつくことで、りんごが茶色く変色します。皮をむいたあとすぐ塩水につけると、変色を防ぐことができます。

硬いキウイフルーツを早く食べる方法

ポリエチレン袋に、硬いキウイフルーツをりんごと一緒に入れて、室温で3〜4日ほどおくと食べ頃になります。これはりんごから出るエチレンという成分が、果物が熟すのを促進するためです。

ぶどうについている白い粉は?

これはブルームという植物自体が作り出す粉で、果実のみずみずしさを保ったり、病気などから果実を守る働きがあります。食べても害はありません。

※出典 農林水産省:日本のくだもの(https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/attach/pdf/iyfv-47.pdf)19Pを加工して作成

おいしい果物の選び方

追熟や脱渋が必要な一部の果物を除き、ほとんどの果物は樹上で成熟し、食べごろの状態で収穫されます。そのため、購入後はなるべく早く食べるのが最も美味しく味わうための秘訣です。収穫後の果物は、時間経過とともに徐々に品質が低下していきます。

追熟が必要な果物(キウイフルーツ、西洋なし、バナナなど)は、収穫時点では未熟な状態であり、適切な追熟が進むように出荷されます。

以下の表は果物別のおいしいものの見分け方です。

| みかん(うんしゅうみかん) |

・大きすぎない ・色が濃い ・果皮が薄い ・皮が浮いていない |

| りんご |

・中くらいで重い ・果皮に張りがあり軸がしっかりしている ・指で軽くたたくと締まった音がする |

| バナナ |

・全体が黄色く色づき、ふっくらと丸みをおびている ・傷やへこみがない |

| キウイフルーツ |

・果皮に毛が密生し均一に茶色に着色している(毛のない品種もあり) ・表面にシワや傷がない ・すぐに食べない場合は硬めのものでもよい ・食べ頃は、優しくさわって少し柔らかく感じる |

| かき |

・全体に赤みがあるへたが緑色で皮にツヤとハリがある ・へたと果実の間に隙間がない |

| なし | ・果形がやや横長である・果皮に張りがあり軸がしっかりしている ・均一に色づいている |

| ぶどう |

・軸が緑色でしっかりしている ・色が鮮やか(巨峰は濃黒色)で果皮に張りがある ・果皮に白いブルーム(果粉)があるもの |

| もも |

・ふっくらと丸みがある ・果皮全体にまんべんなくうぶ毛が生えている ・甘い香りがする |

| さくらんぼ(おうとう) |

・軸が緑色で枯れたり折れていない ・果皮の色が鮮やかでムラがなく光沢がある |

| いちご |

・鮮やかな赤色でツヤがある ・へたがピンと反り返り、つぶつぶがくっきりしている ・へたの部分まで赤く色づいている |

※出典 農林水産省:果物と健康(https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/attach/pdf/iyfv-53.pdf)21Pを加工して作成

果物のお得で手軽な選択肢

果物を食べたいけれど「カットするのが面倒」「値段が高い」という意見もあります。

しかし、今はオンラインショップで割安の「わけあり」商品が販売されています。不揃いだったり外観が変形しているだけで、味や栄養価は大きく変わりません。

また、ふるさと納税の返礼品として、果物は多く提供されています。産地直送の新鮮な果物が届くため、通常は手に入れにくい特産品や旬の果物を楽しめます。

さらにスーパーやコンビニでも、カットフルーツや、冷凍フルーツが人気となっています。冷凍技術の進歩により栄養価が保たれやすくなっていますので、生のフルーツに比べ、栄養価が大きく劣るということはありません。

そのまま食べても美味しく、またヨーグルトやアサイーボウルにトッピングすれば、見た目に楽しく栄養価もアップします。

レシピ例

■ アサイーボウル

栄養たっぷりのアサイーと果物に加え、きな粉を加えることでタンパク質を補い、さらに美味しさと栄養アップしたレシピです。

■ いちごのヨーグルト

器にヨーグルトを盛り、カットしたフルーツを乗せてクラッシュアーモンドすりごまをかけるだけ。すりごまとアーモンドの風味が、いちごの甘酸っぱさにぴったりです。

旬の果物を食べよう!美味しさと健康を叶える1日200g:まとめ

果物は健康的な食生活に欠かせない栄養源であり、その価値は科学的に裏付けられています。

1日200gの摂取が推奨され、これは決して太る原因とはなりません。むしろ、同じ量ならケーキやスナック菓子と比べてカロリーが低いうえに、ビタミンやミネラルが豊富です。また、旬の果物を選ぶことで、季節感と豊かな味わいを楽しめます。

ヨーグルトやアサイーボウルに加えるなど、日々の食事に取り入れる工夫をして、毎日の果物を楽しみましょう。

出典

果物と健康(https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/attach/pdf/iyfv-53.pdf)

果実が好きになるパンフレット(https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/attach/pdf/iyfv-57.pdf)

異性化糖をめぐる状況について(https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/kansho/iseikato/attach/pdf/iseikato-1.pdf)

日本のくだもの(https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/attach/pdf/iyfv-47.pdf)

この記事で紹介した商品

-

きな粉

「畑の肉」といわれる大豆を焙煎し、粉末にしました。

皮をとり除いてあるため、なめらかな舌ざわりです。

※遺伝子組み換え原料の混入を防ぐため、分別流通した大豆を使用しています。 -

クラッシュアーモンドすりごま

すりごまにクラッシュアーモンドを30%配合しました。

オンラインショップで購入する

ひとふりで簡単にごまとアーモンドの栄養が摂れます。

定番のごまあえから、朝食、スイーツのトッピングなどにご利用ください。

ごまの香ばしさとアーモンドの食感でおいしさダブル!

何度でも食べたくなる香ばし食感です!

この記事を書いた人